...First Do No Harm 誤診療/何よりも害をなすなかれ

アメリカTV映画 (1997)

セス・アドキンス(Seth Adkins)が名女優メリル・ストリープと共演する、医療テーマの問題作。「問題」という表現を用いたのは、この映画が小児癲癇の治療法の選択肢の拡大に与えた影響が非常に大きかったから。もともと、1921年にメイヨー・クリニック〔2016–2017の全米の優れた病院No.1にランクされている〕で発見されたケトン食事療法は、断食が癲癇に効果があることに着目して開発されたものだが、それから70年以上が経過しても、有効な治療法として認知されていなかった。しかし、この映画の監督Jim Abrahamsの息子Charlie Abrahamsが癲癇を患い、各種の薬の投与や、最終手段の脳の手術でも効果がなく、生後20ヶ月でジョンズ・ホプキンズ大学医学部附属病院を訪れ、ケトン食事療法を始めたら2日で癲癇が寛解した(2003年11月)。Jim Abrahamsはケトン食事療法の普及のため翌1994年にCharlie Foundationを設立した。映画は、監督の友人メリル・ストリープの力強い名演もあり、1997年の2月にTV放映されたてから大きな反響を呼び、全米、その後は、世界中にケトン食事療法を広めた。日本でも2016年から難治性癲癇にケトン食の保険適用が認められるようになった。ただし、日本神経学会の「難治てんかんの薬物療法のガイドライン」を見ても、主な抗てんかん薬として、「フェノバルビタール、カルバマゼピン、フェニトイン、ゾニサミド、バルプロ酸」の名が挙げられていて〔ゾニサミド以外は、映画でも登場する〕、さらに、「併用療法でも発作が止まらなければ手術適応」と書いてあり、ケトンのケの字も書かれていない。日本小児神経学会の場合は、「もっとも代表的な食事療法はケトン食療法です。日本ではあまり普及していませんが欧米や韓国では難治性てんかんの治療法の一つとして確立しています」と書いてあり、日本は未だにケトン後進国のようである。さて、ひっかかるのが、題名。日本語版のDVDは、『誤診』となっているが、これは完全な『誤訳』。診断は「難治性小児癲癇」とはっきり下されていて、それに誤りはない。しかし、日本語題名を完全に無視することはできないので、ここでは『誤診療』とし、映画の原題を副題として添えた。「診療」とすれば、治療法の誤りということも包含するので、従来の題名を残したままで、ある程度間違いを訂正できると考えた。これでも、医師にとっては不服のある表現かもしれない。映画の中の医師は、一般的なガイドラインに沿って行動しているからで、当時は認知度の低かったケトンを否定したからと言って、診療ミスと言えるかどうかは微妙だからである。そう言えば、原題にも問題がある。映画の最初で、ヒポクラテスの絵が出てきて、原題の「First Do No Harm」、ラテン語の「primum nil nocere」が如何にも『The Oath(ヒポクラテスの誓い)』から取られているかのような『誤解』を与える。しかし、『The Oath』(紀元前400年)には、「abstain from whatever is deleterious and mischievous」(Francis Adamsの訳)と曖昧に書かれているに過ぎない。ヒポクラテスに由来する『List of works of the Corpus』の中の『Epidemics I』の2.5節の中に、「to do good or to do no harm」(Francis Adamsの訳)と、より似た表現はあるが、同一ではない。各種の研究で、「primum nil nocere」は古代ギリシャ起源ではなく17世紀のイギリスが発祥の地だと突き止められた(ヒポクラテスとは無関係)。最後に、ハーバード大学医学大学院で2015年10月に投稿された医師のブログを読んでいたら、「Is “first, do no harm” even possible?」とあり、もしその通りにしたら手術など一切出来なくなると書いた上に、倫理的な面に限って履行するにせよ、「may be less helpful — and less practical — than you might think」と切って捨てている。患者やその家族のことを無視し、医師の側にのみ立った、医師の論理が未だに大手を振って歩いていることを示している。

5人家族で幸せ一杯にのびのびと育ってきた5歳のロビーは、突然、幼稚園で崩れるように倒れ、同じ日の午後、兄マークと洗車中に本格的な癲癇の発作を起こす。病院での辛い検査の結果は、原因不明。そこで、薬剤療法が開始される。しかし、7割の患者に効くはずの薬は、ロビーに深刻な副作用を起こすばかり。興奮して走り回るうち、イスに額をぶつけてケガをし、薬を代えることに。結果的に、知能後退状態となり、それにもかかわらず ひどい発作を起こして、別な病院へ。しかし、父親が会社で入っている保険が、ロビーの病気には適用されず、無保険状態であることが分かり、それまでの医療費が自己負担となって重くのしかかる。自宅療養を続けながら、別の薬を試すが、それまで以上の副作用に悩まされる。高額な医療費により、ローン見完済の自宅も取り上げられそうになり、家族間に亀裂も入る。そして、ロビーはそれまでで一番ひどい発作を起こし、救急病棟へ。そこで出会ったアバサックは最悪の医師だった。長期にわたる入院の間、次々と薬を代え、副作用が重積し、最後には植物人間化も心配されるほどに悪化。たまりかねた母は、図書館に通いつめ、癲癇の専門書を読み漁り、遂にケトン食療法に辿り着く。しかし、ケトンを試したいという母の切なる希望をアバサックは一蹴し、代わりに、母が最も恐れていた頭部切開による手術を勧める。母から相談を受けた夫は、親友の元医師の力を借りて、ケトン食療法を実施しているジョンズ・ホプキンズ病院でロビーの治療が受けられるようアバサックを説得。ケトン食による癲癇の完治率は3割だが、幸いロビーはその3割の中に入ることができた。

セス・アドキンスは、まだ小さいのに頑張って癲癇の様々な症状を演じている。「普通」の顔が見られるのは、映画の最初と最後だけなので、何となく可哀想。マイケル・ヤーマッシュ(Michael Yarmush)も、お兄さん役で出ているので、一緒に紹介する。

あらすじ

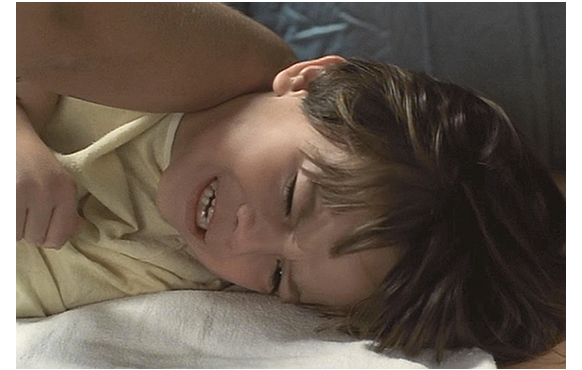

ロビーは、母ロリーに絵本を読んでもらい、ベッドに入る。しかし、外が騒がしい。父のデイヴが賭けポーカーで、町会議員から白い馬を勝ち取ったのだ。2歳の時 脚にケガをして狩猟には使えない馬だが、普通に乗ることはできる。馬が欲しかったロリーには素晴らしいプレゼントだ。ロビーも騒ぎにつられてベッドから起きてきて、「ボク、最初に乗りたい」と父にすがる。そのまま抱き上げられて、パジャマのまま馬に乗せてもらう。「これからシュウォーツだ」。これで、馬の名前が決まった。シュウォーツはロビーの好きな幼稚園の先生の名前。馬の名前にされて可哀想な気も… 馬の背を抱きながら、「シュウォーツは ボクが好きなんだ」と、ロビーは嬉しそう(1枚目の写真)。家族は家に入り、長男のマークが父の手にしたお札を見て、「幾らあるの?」と訊く。父は、「まだ、600ドル足りん」と言いながら札束を見せ(2枚目の写真)、貯金箱代わりのガラス瓶に入れる。マークは、皮肉まじりに、「すごいや、僕の孫をハワイに連れていける」と冗談を言うが、実は、600ドルくらいすぐに貯まると期待している。

ロビーの一家は、農場のような所で暮らしているが、父はトラックの運転手で、決して暮らしは裕福ではない。だから、母は雑貨屋でパートで働いている。そこに、ロビーの幼稚園から連絡があり、①転んだ(tumble)、②今は何ともない、③見に来て欲しい(check it out)と伝えられる。母が、幼稚園に行ってみると、「来ていただき恐縮ですが、倒れ方が変だったので。おやつのトレーを持っていた時、崩れるように倒れたんです。でも、すぐに立ち上がり、その後は元気でした」と説明を受ける。母は、「ねえ、なぜ倒れたの?」と抱き上げるが、「倒れてないよ」と言うだけだ(写真)。これが、ロビーの最初の癲癇発作だった。

その午後、母は、シュウォーツを小さな柵内でくるくる走らせている。ロビーは木の柵にまたがり、「ママ、シュウォーツに乗りたいよ」と叫ぶ。母は、馴らしている最中なので、「まだ準備ができない」と言うが、ロビーは「ボクは、準備できてるよ」。「調教が終ったら、乗れるわ」。「絶対だよ(Scout's honor)!」。その後、ロビーは、ピックアップトラックを洗車しているマークの手伝いを命じられる。「マーク、ワールド・クラスの洗車助手を行かせるわ」。マークが「やろうか、チビ」と言うと、ロビーは「チビなんて呼ぶな」と反発。悪戯なところもあるマークは、「僕が汚れを取るから、お前は水で流せ。だけど、こんなことはしちゃダメだぞ」と言って、ロビーに、ホースでわざと水をかける。母に注意されたマークは、「ごめん、持ってろ、チビ」と言ってホースを渡すが、ロビーは「またチビって言った!」と、兄にホースを向ける(1・2枚目の写真)。掛かった水は、こちらの方が多い。トラックの反対側に逃げるロビー。「びしょぬれだ。覚悟しろ、倍にして返してやる」とニコニコしながら車の反対側に回ると、そこにはロビーが倒れていた。最初は、「ふざけるのは止めろ」と見ていた兄も、すぐに病的な発作だと気付き、「ママ、ママ、急いで、ロビーがどこか変だ!」と叫ぶ。ロビーは片手を上げ、硬直したような状態で呻いていた(3枚目の写真)。いわゆる「強直発作」だ。

救急車で病院に搬送されたロビー。入院後45分経過しても、発作後の自然睡眠が続いている(1枚目の写真)。そこに現れたのは、小児神経科のニーヴス医師。診断は癲癇。しかし、両親は癲癇という言葉に抵抗があり、幼稚園の時と合わせると2回目になるので癲癇です、と言われても得心がいかない。医師からは、原因を調べるのは検査が必要だと通告される(2枚目の写真)。検査は血液採取に始まり、脳のCT検査、脳波検査、腰椎穿刺(脳脊髄膜炎の有無の検査)。腰椎穿刺は局部麻酔だけで行うと、「暴れ出したいほど痛い」そうなので、痛さをこらえきれずに叫ぶロビーが可哀想だ(3枚目の写真)。苦しい検査はしたものの、結局、原因不明ということで、薬剤療法となり、第一選択肢としてフェノバルビタールが投与される。1912年に発見された最も古いバルビツール酸系の抗癲癇薬だ。作用機序は、脳の中の異常な興奮を抑制するCl-イオンを脳細胞に送り込むもの。副作用は、発疹、眠気・ふらつき、注意力・集中力の低下。

フェノバルビタールは、ロビーには全く効果がなく、逆に、自己抑制の欠如した異様な興奮状態に見舞われる。以前 好きだった絵本を母が読もうとしても、「つまんない。聞きたくない。嫌いだ」と言って暴れる(1枚目の写真)。そして、自転車に乗りたい、馬に乗りたいと言って喚く。叫び声を上げると2階へ駈け上がり、部屋の中のものを壊し、母がびっくりして入って来ると、「捕まるもんか。早いんだぞ」と言って、階段を駆け下り、途中から床に向かってジャンプする(2枚目の写真)。そして、追いかける母を避けようとキッチンを走るうち、イスに額をぶつけて転倒。額から血を流し、痛さに泣くロビー(3枚目の写真)。母は、限界だと思い、病院に電話をかけて、薬を代えてくれと頼む。

夜、ロビーの部屋から、アルファベッドをAからZまで勢いよく数える声が聞こえる。父が、「今度の薬は何だ?」と母に尋ねると、ダイランチン(日本名:フェニトイン)という答え。1908年に初合成された最も古いヒダントイン系の抗癲癇薬だ。作用機序は、脳の中の異常な興奮を高めるNa+イオンの働きを抑えるもの。副作用は、発疹、筋肉や関節の痛み、吐き気・発熱、ふらつき、手のふるえ。ロビーの癲癇は、脳の異常興奮に関与する各種イオンの制御では効かないようで、今度の薬も全く効果がない。「家中の香水を巻き散らした」と父が言うので、異様な興奮状態は続いている。次のシーンでは、庭のテーブルで、姉とマークが、学校の成績表を父に見せている。姉の成績表は良くなく、「よく、こんな成績表、持って帰れるな」と言われる始末。マークは、「僕のなら 顔が立つかも」と言って渡すが、文法の成績は悪い。「文法なんか嫌いだ。つまらないもん」。「どうしたら、少しはマシになる?」。「カーチャル先生が裸で教えたら」。この答えは爆笑を誘った。その後、父は、母の欲しかった馬はタダで手に入ったので、そのお金を使って来月ハワイに行こうと提案する。それでもお金が余るので、スキューバ・ダイビングもしようと。最高に嬉しそうなマーク(1枚目の写真)。「文法の成績をBに上げるだけが条件だ」。こんな楽しい会話にも係わらず、ダイランチンの副作用で、ロビーは何の感情も示さない(2枚目の写真)。

ある日の夕方、母がパートで働いている雑貨店を閉めようとしていると、姉から緊急電話が入る。「ママ、ロビーがひどい発作を起こしたの! 呼吸がとまった! 病院に運ばれたわ。パパも一緒よ。あの子 死んじゃうの?」。慌しく、病院に駆け付ける母。病院で対応したのは、ブラウン医師。平衡機能検査をしながら(1・2枚目の写真)、「ロビーは、特発性癲癇ですね?」と質問される。意味の分からない母が「特発性?」と訊くと、「原因不明です」との答え。原因不明なのに、作用機序の整合性を無視し、副作用を顧みず、片っ端から強い薬を試すのは、非科学的で無責任だ(映画の後半で、母が医者に食ってかかる場面がある)。ブラウン医師は専門医ではなく、専門医のスタンフィールド医師が対応すると告げて去って行く。その前に、医師は、医療現場における意志決定のプロセスについて、「医療も変わりました。ご両親も医師と一緒に治療方針を決めるのです」と語るが、後から分かるように、治療方針として、①と②しか提示されなく、③に全く触れられないとしたら、これを「共同の意思決定」と呼べるのだろうか? この問題は、この映画の根幹でもある。最終的に関与する医師アバサックが、①薬剤、②手術の2つしか提示せず、③ケトン食療法のことは最初から問題にもせず、試行的に受けたいという母の切なる望みすら、自分の狭い知識と経験だけで頑強に断ったのだから。不勉強(経験不足)で了見の狭い(偏見に満ちた)医師による、一方的な意志の押付けは、「共同の意思決定」ではない。

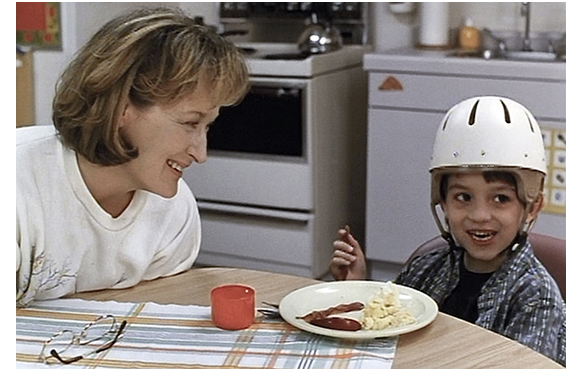

翌日、ロビーは久し振りにまとも。転倒防止用のヘルメットは着用しているものの、至って元気だ(1枚目の写真)。しかし、次の瞬間には、床に崩れるように倒れてしまう(2枚目の写真)。問題は他にもあった。昨日ブラウン医師が約束した、専門医のスタンフィールド医師がちっとも現れない。しかも、看護婦が病室に入って来て、ロビーに「明日、退院なのね?」と笑顔で話しかける。そんな話に初耳の母は、驚いて否定するが、看護婦はカルテにそう書いてあると言う。

謎は、午前中に来るはずだった夫の話で解明した。アメリカには日本のような国民保健(健保、共済を含む)のような制度がないため、夫は運送会社の健康保険に入っていた。ところが、5ヶ月前に支部〔詳細は不明〕を変わったため、6ヶ月間の「保険対象外」期間が発生し、不幸にしてロビーの発症がその期間内だったため、既往症とみなされ、「既往症による給付制限」の対象となり、保険金が一切下りないという最悪の状況となっていた。確かに、日本でも、疾病を対象とする任意加入の保険は、加入して一定期間内の発病は給付対象とならない。これが、「保険対象外」の意味である。また、申告時に病気があれば、多くの保険では、その病気に対しては、既往症として給付の対象とならない。これが、「既往症による給付制限」である。任意加入の保険では、国民保健(健保、共済を含む)と違い、こうした問題が派生する。一家はアメリカの保険制度の犠牲になったわけだ。しかも、アメリカの医療費は世界一高額ときている。大富豪ならともかく、トラックの運転手にとっては、息子の長期入院は大変な重荷となる。因みに、私が2003年9月27日にアメリカの私立病院に1泊してCT検査を受けた時(治療行為なし)の費用は8324ドル(当時の為替レートで92万円)。日本と比べ恐ろしい金額だ。ロビーが発病以来、検査、入院、投薬に払ってきた医療費は、一切が保険無支給となるので、1000万円のオーダーを超えるであろう。だから、ロビーの家は、銀行から「フォークロージャー(住宅を購入する際にお金を借りた人が銀行返済不可能な状態に陥り、差し押さえられる状態)」を宣告される。前置きが長くなったが、映画では、ロビーの病室で、この大変な話が夫から伝えられると、保険の細かな規定を読んだか読まないかで大激論。それが、収まった後、母は「これから どうすればいいの?」と夫に訊く。「保険のない人間のすることさ。郡立病院に移そう」。何のことか分からず、ただ聞いているロビー(1枚目の写真)。そのうち、母は、夫が金を稼ぐために危険な可燃物の輸送をしていることに気付く〔窓の下の道路にトレーラーを停めて病室に来たため〕。母は、「絶対にしないと誓った危険なこと」をやっている、と激しく夫を責める。「何千ドル、借金があると思ってるんだ?」。「自宅での働ける電話セールスをやるわ! 生活保護だってあるし! でも、可燃物の運転だけはしないで!」。「ウチは、生活保護の世話にはならん!」。「危険手当で借金減らしなんて絶対ダメ!」。両親の激しい言い争いを見て、ロビーは父に抱かれながら大きな声で泣く(2枚目の写真)。あまりに切ない光景だ。

1ヶ月後、父が帰宅すると、家の入口は「フォークロージャー」の貼紙があった。家の中ででは、入院できないロビーが母とベッドで寝ている(1枚目の写真)。次のシーン、母が、新しい薬をロビーに飲ませている。ダイランチンに加え、カルバマゼピン(製品名:テグレトール)とバルプロ酸(製品名:デパケン)の3薬併用だ。前者は、1957年に合成された抗癲癇薬で、作用機序はダイランチンと似ていて、Na+イオンの細胞への流入を遮断するもの。副作用は、眠気、運動失調、倦怠感や脱力感、瞬間的な複視(かすみ目)、めまいや立ちくらみ、頭痛・頭重、食欲低下や吐き気・胃痛などの消化器症状。後者は、1975年から発売されている抗癲癇薬で、作用機序はフェノバルビタールと似ていて、Cl-イオンの流入を不活性化する酵素GABAトランスアミナーゼを阻害するもの。特異な匂いがある他(ロビーが飲むのを嫌がる、2枚目の写真)、副作用は、疲労感・振戦・鎮静と胃腸障害(これも、ロビーが嫌がっている)。マークは、朝起きてくるなり、父に「フォークロージャーって何?」と訊く。「家を取り上げられる」。「なんで 家を取られるのさ? 僕らの家だろ?」。「ローンを払ってればな」。姉が、「してないの?」と訊く。「やれる限りはな。だが、まず医療費を払わんと。というか、給料から引かれちまう」。非常に厳しい保険制度だ。その間にも、ロビーは癲癇の小発作を起こす。それを見ているマークの表情が何とも言えない(3枚目の写真)。銀行は、事情を勘案して、ローンの返済をある程度猶予してくれることになった。

母が、ロビーをシュウォーツの近くに連れて行く。手を伸ばして鼻に触るロビー。「乗ってもいい?」。薬の副作用で、話し方がすごくノロノロしている。「いつかね。約束する」。「絶対だよ」(1枚目の写真)。ロビーの顔に、副作用による発疹が出ている。覇気が全くない。次のシーン。新たな成績表を前に、姉とマークが「ママ、すごく興奮するわよ」「僕が先に言うから」とワクワクしている。成績が上がったのだ。そこに、母がロビーを抱きながら、プリプリしながら帰宅する。外から、電話をかけて用事を頼もうとしても、誰も出なかったからだ。母が苛立っているもう1つの理由は、ロビーの発疹が麻疹でなく、スティーブンス・ジョンソン症候群だったこと(2枚目の写真)。カルバマゼピンの副作用で、38.9℃の熱が出て、体中に水疱ができて苦しんでいる。その時、母はようやく2人のお祝いムードに気付く。「今日って、誰かの誕生日だった?」。「別のお祝い。パパを待ってるの」。母は、電話をかけようとして受話器を取るが、発信音がしない。そして、料金滞納で電話が止められたと気付く。電話会社の営業時間内に支払いに行こうとお金を捜すが、貯金箱代わりのガラス瓶以外に現金はゼロ。瓶からお金を出し始めた母に、マークは「何してるのさ?」とくってかかる。母は、答える余裕などないので、姉が「電話が切られたの。払ってないから」と答える。「バカな借金取りから、朝早く起こされなくて済むじゃないか!」。「あと10分。電話会社に行ってる間、ロビーを見てて」。「そのお金は取っちゃダメだ。ルールだろ!」。姉:「電話は要るわ。911で救急車を呼ぶために」。「それ、旅行のお金だろ!」。マークと母で瓶の奪い合いとなる。「何の旅行?! マーク、弟を見なさい! 旅行なんか、行けると思うの?! 家から追い出されそうなのに、家族休暇?!」。マークは、成績表を取り出し、「そうかい、文法でAを取ったらハワイでダイビングだとパパが言ったから」と言うと、成績表を母に投げつけ、「バカだった」。「ああ、ごめんなさい」。「ロビーなんか生まれなきゃ良かった」。「何てことを!」。「どうせ死ぬんなら、さっさと死なせりゃいいんだ!」(3枚目の写真)。そう叫んで、家を飛び出して行く。

悲惨な状況は続くもので、この直後、ロビーがひどい発作に襲われる。ソファの上で全身をガクガクさせる間代(かんたい)発作を起こし、意識を失い(1枚目の写真)、失禁もする。ロビーは直ちに病院に緊急搬送された。3番目の病院だ。そこに現れたのが、医師アバサック。下三白眼のため、きつい顔立ちだが、後で自分でも、「気安く近づけない(not the easiest person to deal with)タイプ」と称している(2枚目の写真)。アバサックのスタンスは、医師として あるまじきもので、ロビーをとことん不幸に追い詰めていく。アバサックが最初に両親と会った時の会話。「ロビーは、一般の抗痙攣薬に反応していませんね。複数の病因による痙攣の複合が原因です。普通には使わない薬を試してみましょう」。母:「未承認薬のコンパッショネート使用〔患者の救済を目的として、代替療法がない等の限定的状況において未承認薬の使用を認める制度〕はどうでしょう?」。「まだ試すことのできる承認薬があるのに、未承認薬を使用する理由がありません。翌朝、一連の検査をするよう指示しておきます。新しい薬の投薬を始めたら、その後の経過を同じ検査で観察します」。薬漬け状態のロビーに疑問と懸念を抱いていた母は、「必要があるんですか?」と尋ねる。父も、「何度も何度も同じ検査を受けて、息子は参っています。そのくり返しなんです」とフォロー。しかし、アバサックは、冷たい調子で、「この際、きちんと申し上げておきましょう。最初の抗痙攣薬に失敗した場合、薬物療法で治る確率は15%しかなく、あとは手術だけ。簡単に済むと期待してはダメ」と宣告する。この話し合いの間も、ロビーは睡眠状態にもかかわらずミオクロニー発作〔手足の筋肉のどこか一部の収縮〕が起きている(3枚目の写真)。

入院後の経過日数も使用薬剤も不明だが、ロビーが簡易便座に座って苦しんでいる(1枚目の写真)。母が看護婦に「なぜ この子が痔に?」と尋ねると、「薬で便秘になり、踏ん張るから痔に」という答え。別な日、夜、父が見舞いに行くと、ロビーはフロア中を走り回っている。母が追っても叫び声を上げて逃げまどい、「来るな!」「あっち行け!」とわめく。やっと捕まえても、もがいて暴れ、父を見て、「出てけ!」(2枚目の写真)。さらに、「放せ、ブタ、嫌いだ!」とも。その言葉に怒った父がロビーをつかんで叱ると、左手で顔にパンチをくらわせ、父の口を切ってしまう。映画では、母が、マイソリンのせいだと言うが、この薬の副作用には眠気、注意力・集中力の低下はあっても、このような症状は書いてない。むしろ、攻撃性(怒りっぽい、興奮しやすい、混乱、取り乱す)の出るレベチラセタムのような薬なのだろうが、レベチラセタムそのものはアメリカで1999年に認可された新薬なので、この映画には間に合わない。ロビーは副作用による異常亢進状態が終わり、強直発作が始まっている(3枚目の写真)。ひどい副作用と発作のくり返しでは、母は休む暇もない。苛酷な毎日だ。鉄柵で囲まれたベッドに入れられたロビーは、両手で柵をガタガタ揺すりながら、「マミー、出して!」と大声で泣き始める(4枚目の写真)。看護婦は自宅で休むうよう勧めるが、母は、院内の廊下で仮眠する。観ていて、一番可哀想な部分。もう限界だと思う。

翌朝、母が起きてくると、ロビーの隣のベッドが空いている。実は、隣には、癲癇の薬物療法が効かなくて、脳の手術を受けた少女が寝ていたのだ。直感で亡くなったと悟った母は、すぐにアバサックの部屋に直行する。メリル・ストリープの見せ場だ。「リリーはどこ?」。そこには、アバサックの他に2人の医師がいた。そんなことにはお構いなく、母は続ける。「隣のベッドの小さな女の子。どうなったの? 死んだのね?」。「稀なことだけど、癲癇で死亡したの。手術のせいじゃない」。「この病院、変よ。どこかが、絶対に間違ってる! 息子を助けるために連れて来たのに、重症にしただけ。薬を試し、今度は、副作用を治すため別の薬を与える。そして、また違う薬を試す。そのくり返し。発疹、リンパ腺肥大、発熱、便秘、痔、歯肉の出血。今や、酔っぱらいかゾンビかサイコみたい。それも、病気のせいじゃなく治療のせいよ!」(1枚目の写真)。患者の親がこれほど医師を責めるのは珍しいが、逆に言えば、そのほどアバサックが両親のケアに不親切・不適切だったということだ。この時、ロビーの容態が急変する。激しい癲癇発作が止まらなくなったのだ(2枚目の写真)。駆けつけたアバサックは、ジアゼパム(製品名:ヴァリアムIV)を2mgを静注する。効果がないので発作が止まるまで1mgを順次追加するよう指示〔ジアゼパムの静注は筋痙発作が止まらない時の非常手段〕。効果がないので、「パラアルデヒドを4mg渡して」と言い、看護士が間違えて経口用のプラスチック容器に入れて渡そうとし、容器が溶けてしまう。パラアルデヒドは、中枢神経を抑制する直腸麻酔薬なので、看護士が経口用と間違えるはずがなく、映画のレトリックか? それにパラアルデヒドは、プラスチックと反応する性質はあるが、人体には無害なので、母親が溶けた容器を見て過剰反応するのもレトリック。

一方、家では、「フォークロージャー」の貼紙が破られている。父は、マークの仕業だと思い(他に誰もいない)、「誰がやったんだ?」と訊く。「知らないよ。僕を悪者にするつもり?」。「フォークロージャーの掲示を剥がすのは犯罪だ。刑務所行きだぞ。だから、二度としないと誓って 元に戻しとくんだ」。「僕に、やったと言わせたいんだろ? ああ、やったさ! なんで僕の あら探しばかりするんだ? 2人とも、全部 僕のせいにする。ロビーが死んだら、それも僕のせいなんだ」。「何だと?」。「あれ、本気じゃなかった。頭に来てたから」。「何の話だ?」。「ママ、話してなかったのか」。「何をだ」。「ごめん。本気じゃなかったんだ。ロビーには死んで欲しくない。弟だもん。大好きだ。あいつを死なせないで。お願いパパ」(1枚目の写真)。改心したマークの泣き顔が感動的だ。再び、病院で。麻酔薬が効いて、ロジャーは意識が朦朧としている。以前はAからZまで早口でくり返していたのに、今は、ノロノロとGまで言って、またAに戻る有様(2枚目の写真)。母は、このまま寝たきりの植物人間になるのではと心配する。一緒に見ている父も辛そうだ。母は切々と語る。「この子、どうなるの? 植物状態になると思う? もし、そうなったら、私、世話できていけるか自信がない。そんな姿を毎日見るのも耐えられない。医者は何も分かってないわ。この先どうなるかすらね。多分… 死ぬかもしれない」。父の方は、仕事に疲れて十分な返答ができないので、妻から、「自分の息子が、元のように幸せにならなくても構わないわけね?」「何て、父親なの?」と責められる(3枚目の写真)。父親役のフレッド・ウォードの出来がいま一つなので、会話に説得力が欠ける。

母は、自分で何とかできないか、藁でもつかむ思いで図書館に行き、癲癇関連の本を片っ端から読んでいく。図書館通いが始まったのは恐らく秋から。その後、クリスマスのシーンがあり、軒のツララのあと春が来る。ロビーの癲癇は改善の兆しなく続いている。そして、ある日、母は、決定的な記述を発見する(1枚目の写真)。さっそく、図書館から本を貸し出し、アバサックの部屋へ。そして、ケトン食のことを話すのだが、アバサックはそのことを既に知っていて、著作そのものは「かけがえのない(invaluable)医学文献」と讃えるが、ケトンの章だけは「除外」。理由は、「認可された(approved)治療法」でないから。母が、「多くの研究が」と言っても、そんなものは「事例(anecdotal)研究」に過ぎず、「正しい医学的判断(sound medical judgement)のベースとなる二重盲検法による成果」ではないと切って捨てる(2枚目の写真)。不勉強な上、最初から疑ってかかっているため、アバサックの頭の中では、「怪しげな民間療法」程度の認識なのだ。そして、あろうことか、薬が効かないという理由で、開頭手術を勧める。ここで、母が、ジョンズ・ホプキンズ大学医学部附属病院に予約を入れたと言うと、しばらく考え、退院の条件として、①航空会社が病人の搬送を受け入れること、②薬・点滴・酸素ボンベ、③医師の同行、の3つを挙げる。①と②は何とかなっても、③の敷居は高い。「行くな」と言っているのと同じだ。

万策尽きた母は、ロビーをベッドから抱き上げ(1枚目の写真)、無許可のまま、こっそり病院から連れ出そうする。しかし、詰め所の医師に疑われて失敗。ロビーに同情している看護婦マーシャから、「彼が止めなかったら、どうなってたか知ってるの?」と言われ、「飛行機に乗ってたわ」とプリプリして答える。そこで、マーシャは、子供が病院から消えれば、警察に広域手配が回り、発見されれば逮捕、そして、誘拐と、子供を危険にさらしたかどで告発され、親権を失いかねなかったと指摘する。これは、子供をないがしろにする両親に代わり、病院が後見人となる制度なので、ロビーはアバサックの思い通りに切り刻まれてしまうところだった。母は、ロビーをないがしろにし、傷付けているのは病院の方で、そんな姿を黙って見てはいられないと訴える(2枚目の写真)。マーシャは、アバサックが開いたスタッフ・ミーティングの内容をこっそり母に教えてやる。そこでは、アバサックは、母のことを、「理性を失い 正常な判断ができない」人間とみなしていた。何という驕慢! マーシャは、アバサックと会うとまずいので、家に帰るよう勧める。

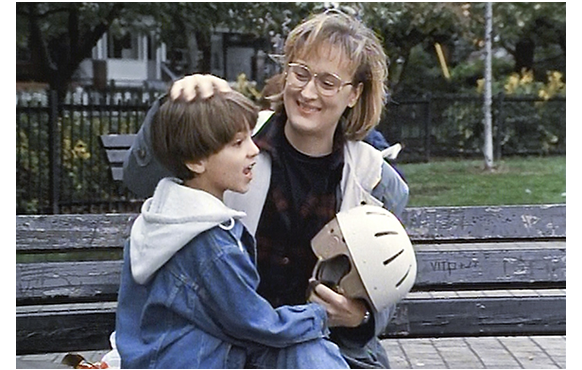

母から相談を受けた夫は、友人の元・医師ピーターソンに相談する。そして、手術の件で、承諾書を提出するよう求められた席に、同行してもらう。アバサックの部屋では、同席した外科医が、明日の朝 手術を行うと話し、アバサックが同意書へのサインを求める。そこで口を開いたのがピーターソン。「一家は 別の方針をとることにして、ジョンズ・ホプキンズのケトン食療法に登録した」。アバサックは、退院に伴う移送条件について言及。「彼女が息子に受けさせようとする馬鹿げた行為を支持するような医師なんか、一人もいませんよ」と付け加える。ピーターソンは、「我々の職業では、投薬と手術の限界を見据えようとしない。だから、私は廃業したが、医師の免許は保持している」「移送の条件は満たしている。ボルティモアへは私が同行する」と冷たく言い放つ。」そして、アバサックが、ケトン食は事例報告だけで、科学的な証明が全く欠けていると指摘すると、「科学的な証明とは、二重盲検法のことだと思うが、逆に尋ねたい。ロビーに試したすべての薬の相互作用は、二重盲検法で証明されているのかね?」。外科医に向かっては、「皮質電図(大脳皮質に脳波電極を接触)の結果と、あなたが考えている手術との関連はどうですかな?」と皮肉たっぷりに訊く。そして、もう一度、アバサックに、「癲癇に対するそちらの処置が 科学的だと恣意的に装い、ケトン食に異議を唱えるのは、無慈悲なダブル・スタンダードだ。医者になる時、『何よりも害をなすなかれ』と誓ったはず。ならば、この一家が、薬や手術ではなく、食事療法で発作を治したいと望むなら、機会を与えられてしかるべきだ」と述べる(1枚目の写真)。かくして、ロビーは、皆に送られて、めでたく退院することができた(2枚目の写真)。右端に映っているマーシャは、わざわざ休暇を取って同行してくれる。

ジョンズ・ホプキンズ病院の予約は、2日前にたまたまキャンセルが出て取れたもので、その日には間に合わなかったので失効していた〔母もそれを知っていたが、キャンセル待ちの状態では、アバサックの許可は絶対に下りないと思い、嘘を付いた〕。しかし、必死の説得で、何とかケトン担当のフォアマン医師に会うことができた(1枚目の写真)。医師は、母のすがるような頼みに心を動かされ、近くに長期滞在できる場所があるか尋ね、母の「歩いて5分です」〔この時点では、確証のない嘘〕という返事に、「いいでしょう。2日間は絶食。それから食事療法を始めます」と告げる。母が、滞在する場所〔予定地は修道院〕が病院じゃないので心配だと言うと、「普通の健康な少年として扱ってあげなさい」と励ますように話す(2枚目の写真)。修道院は女子専用だったが、院長の思いやりで、滞在が許可された(3枚目の写真)。これでようやく、ジョンズ・ホプキンズ病院での治療開始が正式に認められたことになる。

2日間の絶食後に、母と子はケトン食療法を指導するケリー女史を訪ねる。ケトン食は、1921年にメイヨー・クリニックのRussell Wilder医師により提案されたもの。炭水化物5%(60%)、蛋白質12%(15%)、脂質83%(25%)という極端な数値は、カッコ内の普通食の比率と比較すれば、食事のほとんどが脂質で構成されていることが分かる。ケリー女史は、「1ヶ月以内に、療法がロビーに効くかどうか分かります。もし、効けば2・3年続け、それから普通の食事に戻ります」と説明する(1枚目の写真)。カリカリのベーコンをおいしそうに食べるロビー(2枚目の写真)。ケトン食は3割ほどの患者に著しい効果のあることは経験上知られているが、その作用機序は長い間不明だった。それが解明されたのは、2015年。日本の研究者が、癲癇という「脳の電気活動の過剰興奮現象」と、ケトン食という「ケトン体〔普通はグルコースが行う〕によるエネルギー代謝」という全く異質の2つを「乳酸脱水素酵素の阻害」という1点で結びつけることに成功した。これにより、ケトン食という食事療法ではなく、同様の効果をもつ治療薬の開発が期待される〔興味のある方→ http://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id277.html〕。

食事療法が効き、母は満足げに夫に手紙を書いている。「デイヴ、あなたのぶつけた疑問、まだ覚えてるわ。医師達はなぜ情報を検閲し、私達から希望まで奪うのかと。私も不思議に思います。医療システムは、一体どこでこれほどひどく道を誤ったのかと」。ここまで書いた母、もう必要なくなったロビーのヘルメットを外してやる(1枚目の写真)。他の子と、元気に遊び始めるロビー。「私達は、医者達に息子を預け、信頼したのに、家まで奪おうとしました。私達に、最も単純な情報すら与えずに、ロビーをおもちゃにし、家庭まで壊しかけました」。ロビーは遊具を元気に這い上がる(2枚目の写真)。「誰一人 訊こうとしませんが、自分達がどれほど他人を苦しめたのか、気付いてもいないでしょう。いつの日か、心の中に貯まった怒りを乗り越えて、許すことができるのかしら。私には分かりません」。

そして、3ヶ月後、7月4日の独立記念日。故郷の町の中心を行進するパレードの中に、シュウォーツに乗ったロビーと、その脇をにこやかに歩くマークの姿があった(1・2枚目の写真)。冒頭に書いたように、実話の主人公は生後20ヶ月でケトン食を始めている。映画のロビーとは圧倒的な年齢差がある。ということは、映画で起きたようなことは、生後1年ほどのCharlieには起こりようがない。映画の最初に、実話に基づき(inspired)映画化されたとあるが、実際には、触発され(inspired)に近い改変で、実話に近い部分は、「難治性小児癲癇の少年が、ケトン食療法で完治した」という点だけではないのだろうか? 現実には、アバサックほどひどい医師もいなかったに違いない。そういう観点に立てば、(監督が)父親としてケトン食療法に心酔するあまり、既往の医療システムを意図的に悪者に仕立てたような気がしてならない。

S の先頭に戻る M の先頭に戻る こ の先頭に戻る

アメリカ の先頭に戻る 1990年代後半 の先頭に戻る